槇 文彦

聞き手 畔柳 昭雄

世界の第一線で活躍する建築家、槇文彦氏に、ヒルサイドテラスからマサチューセッツ工科大学(MIT)新メディア研究所に至る40年の軌跡を通して、アルミとの関わりを語っていただきました。

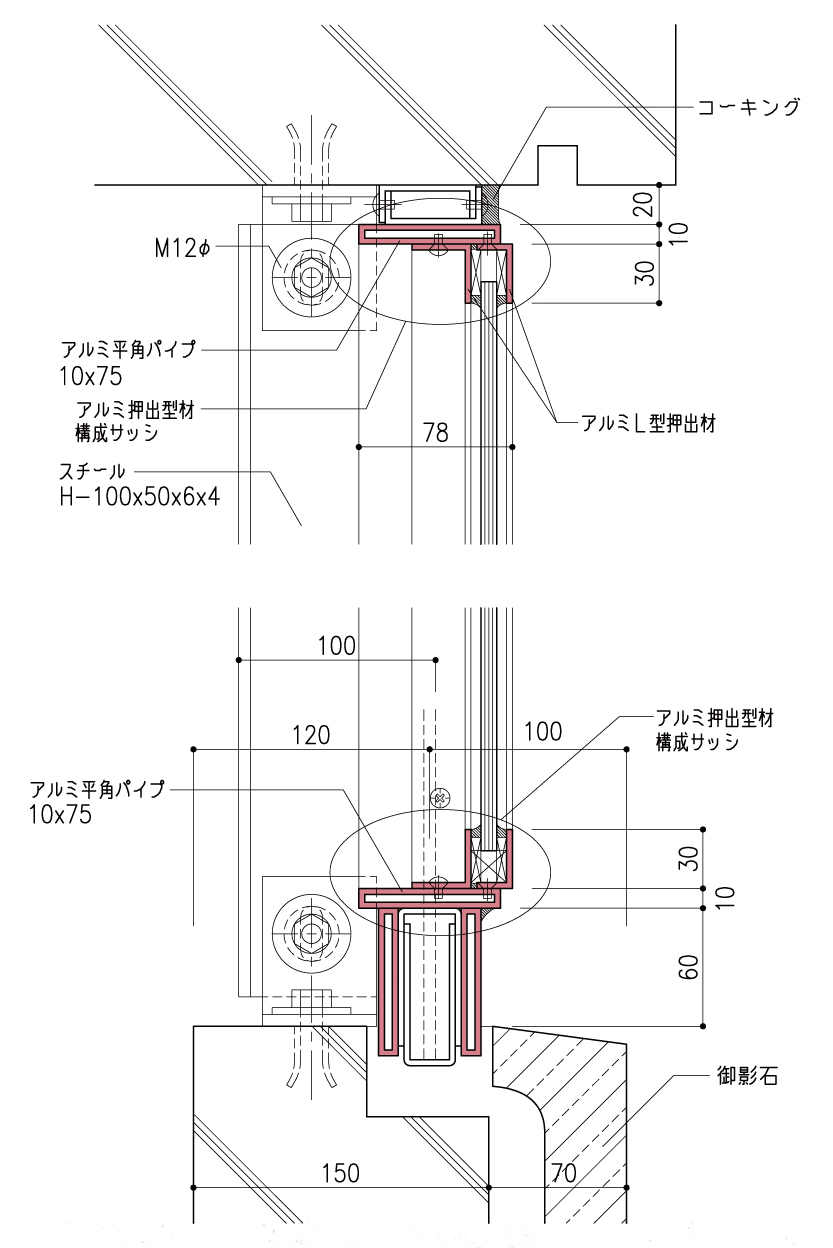

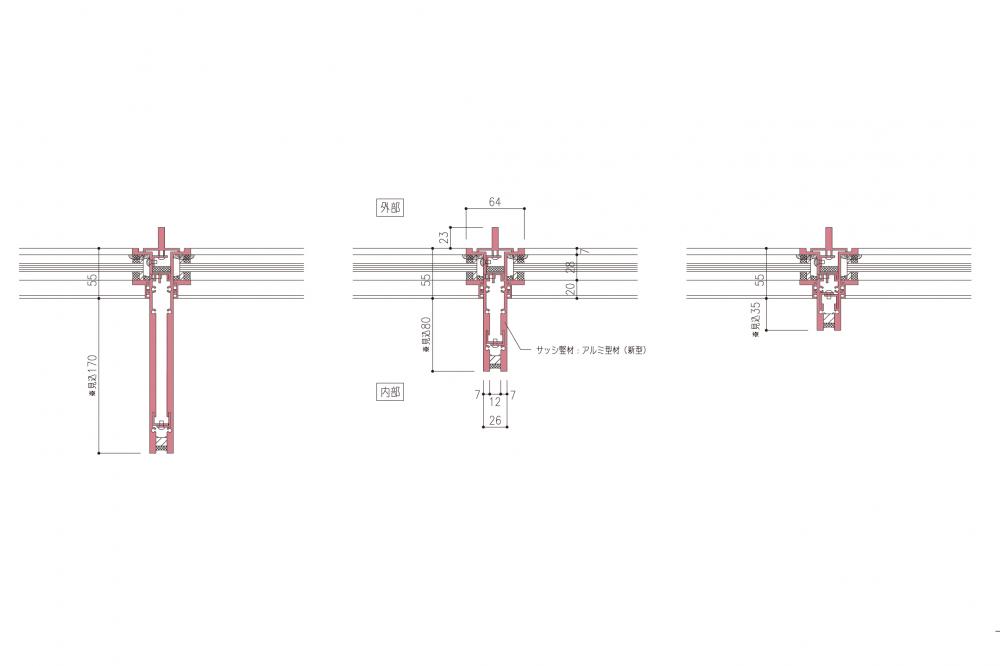

アルミ角パイプとアングル材による手づくりサッシ

(ヒルサイドテラスA棟/1969年)

アメリカから日本に戻ってきて事務所を設立したのが1965年。そのすぐ後、1967年にヒルサイドテラス第1期の設計を依頼されました。このピロティー部分にアルミの角パイプとアングル材を用いてサッシをつくったのが、アルミとかかわる最初でした。

1950年代までアルミは少し贅沢な素材で、サッシといえばもっぱらスチールでした。しかし、60年代になると既成のアルミサッシの値段が手頃になってきます。しかし、ここは単なる開口部ではなく、自由に角度を変えながら内と外を仕切るガラススクリーンですので既成のサッシは使えません。かといって、わざわざ新規に型を起こすほど予算的に余裕がなく、手づくりとなりました。精度を要するガラス止めにはアルミアングル材、アルミ角パイプを用い、真っ直ぐな部分の継ぎ手支柱にはH型鋼、角度をもつ部分の支柱にはスチールの丸パイプを用いました。私たちにとって思い出に残るディテールです。現在もそのままの形で使われています。

スクリーンとしての障子サッシ

(ヒルサイドテラスD・E棟/1977年)

ヒルサイドテラスはその後、1973年に第2期が、1977年に第3期ができていきます。

この間、アルミサッシも進歩していきますが、新たに型を起こすようなことはまだまだできません。ですから既成のサッシではできないことをするときには、第1期と同じように手づくりとするより仕方がありませんでした。

第3期で取り組んだのは、われわれが障子サッシと呼んでいるものです。複層ガラスの間にガラスティッシュを入れたもので、光は通すけれども向こうは見えない障子のようなスクリーンです。既製のアルミアングルやT形バーを使ってつくりました。私たちが一番気にしたのは、長い間使っていると色が変わるのではないかということです。ガラスティッシュですので腐食はしないはずですが、日に照らされることで黄変するのではないかと心配しました。ガラスメーカーの見解どおりフッ素ガスを注入したためか、現在も黄変は見られません。 障子サッシは、その後のアルミスクリーンにつながる「透過性のある表層の表現」の1つのかたちだといえるでしょう。東京キリストの教会(1995年)では、これを大胆に改良して使っています。ガラスティッシュをどのくらい入れるのがよいかなど、実際に検証して決めていきました。

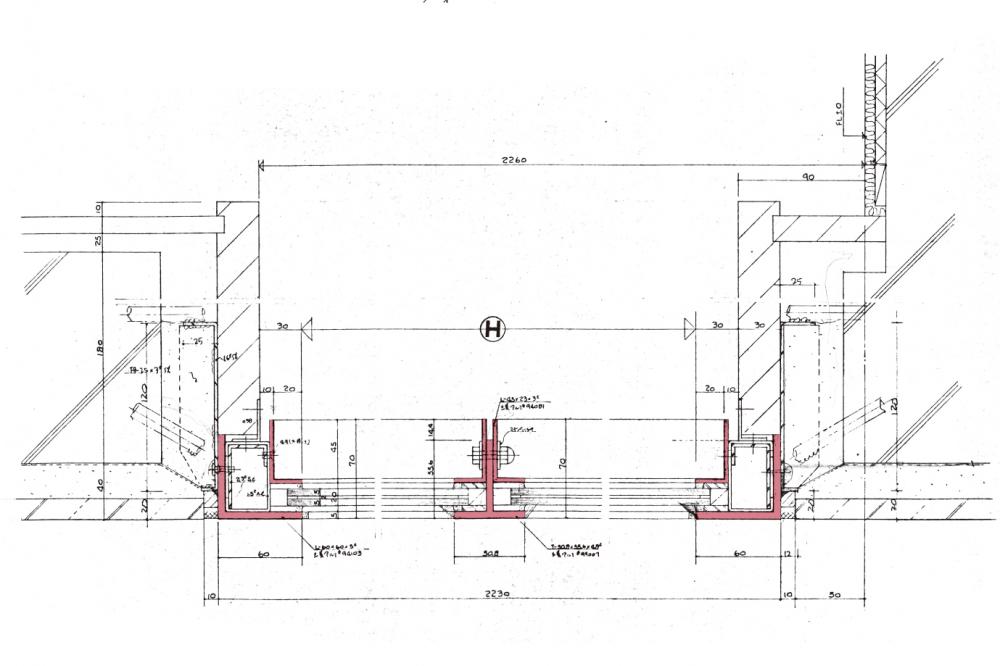

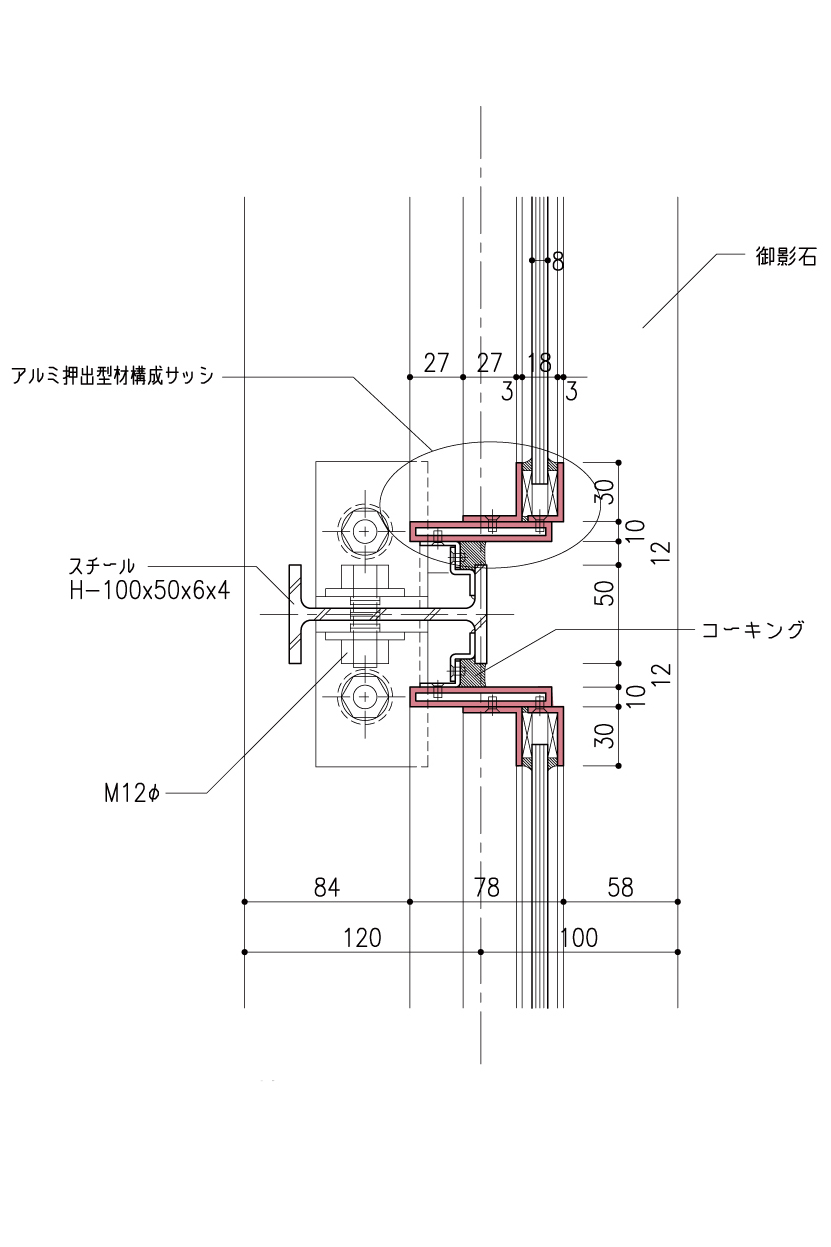

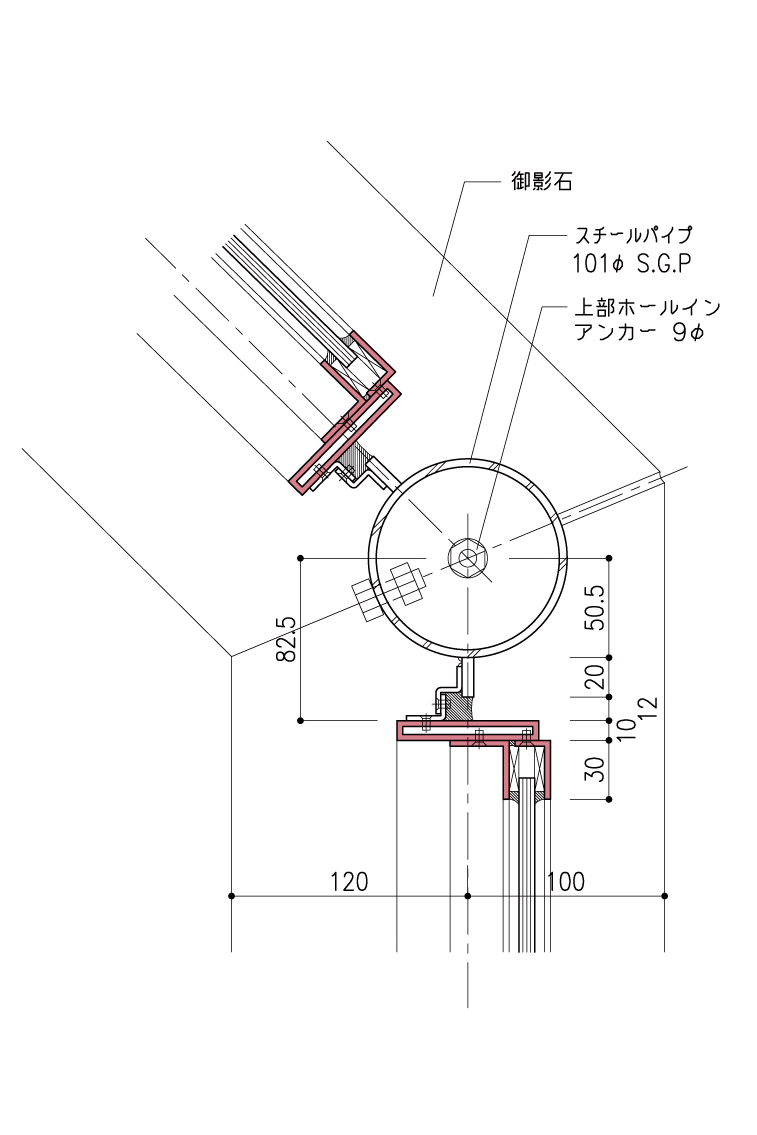

アルミ押出材による方立とコルゲートの外壁

(ヒルサイドテラスG棟/1992年)

1980年代を通して日本もだんだん豊かになり、1992年に完成した第6期では新たに型を起こしてアルミを押し出しています。用いたのは方立で、見込み寸法の異なる3種類を用意しました。サッシの高さは低いところで1.1m、高いところでは5.6mにもなりますので、それぞれ耐風圧が異なることが原因です。

スチールのフラットバーを使えば見込み寸法も小さくて済んだのですが、アルミメーカーが単一材料での工事を希望したため、このような仕様になりました。

外装材にはアルミコルゲート板を使いました。ヒルサイドテラスは、当初より時代に合わせて外装材も変えていこうという方針でしたから、第1期のボンタイルにはこだわらず、磁器質タイルも使ってきましたが、第6期では金属を使おうということでコルゲート板を選択しました。私たちは、スパイラル(1985年)やTEPIA(1989年)などでアルミパネルを使いましたが、パネルはシール目地の汚れで必ず苦労します。そこでイエルバ・ブエナ芸術センターで初めてコルゲート板を使ってみたのです。プレスでつくったコルゲート板ですが、ジョイントの問題を解決してくれることがわかりました。第6期ではさらにこれを押出でつくり外装材としました。コルゲート板は古くからあり、倉庫や工場といった安価で早くつくらなくてはならないものに使われる材料でした。その面で最初は不安でしたが、目地なしで広い面積の外壁ができるので、パネルよりむしろ安心です。

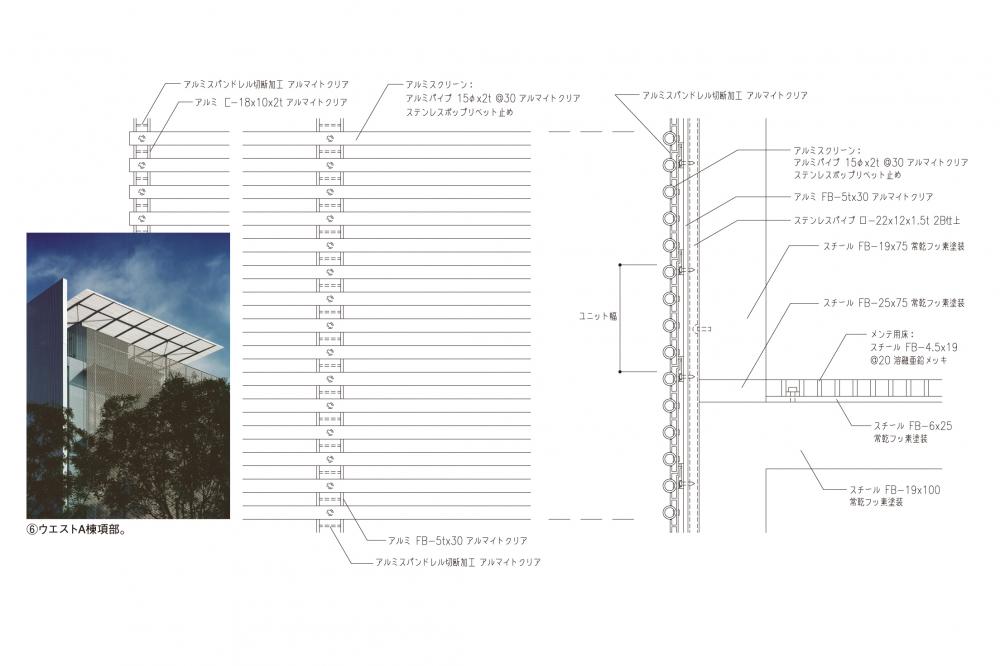

アルミスクリーンによる透過性のある表層

(ヒルサイドウエスト/1998年)

第7期に当たる1998年のヒルサイドウエストでは、初めてアルミスクリーンを使いました。この建物は、最上階が住居でその下がオフィスですから、普通に設計しますと開口部のデザインが上と下とで変わってきます。また、西日の問題もありましたので、前面にスクリーンをかけたらどうだろうかと考えたのです。パイプの直径は15ミリ。これを細く切ったコルゲート板の溝にビス留めしています。最初は汚れが心配だったのですが、竣工して13年経つ今日も、あまり汚れは感じません。丸味のせいで汚れが流されるのではないでしょうか。

そもそもスクリーンのアイデアはザルツブルグ・コングレス・センターのコンペで採用したものですが、2等であったため実現せず、ようやくヒルサイドウエストで実現しました。製作は栗原工業です。

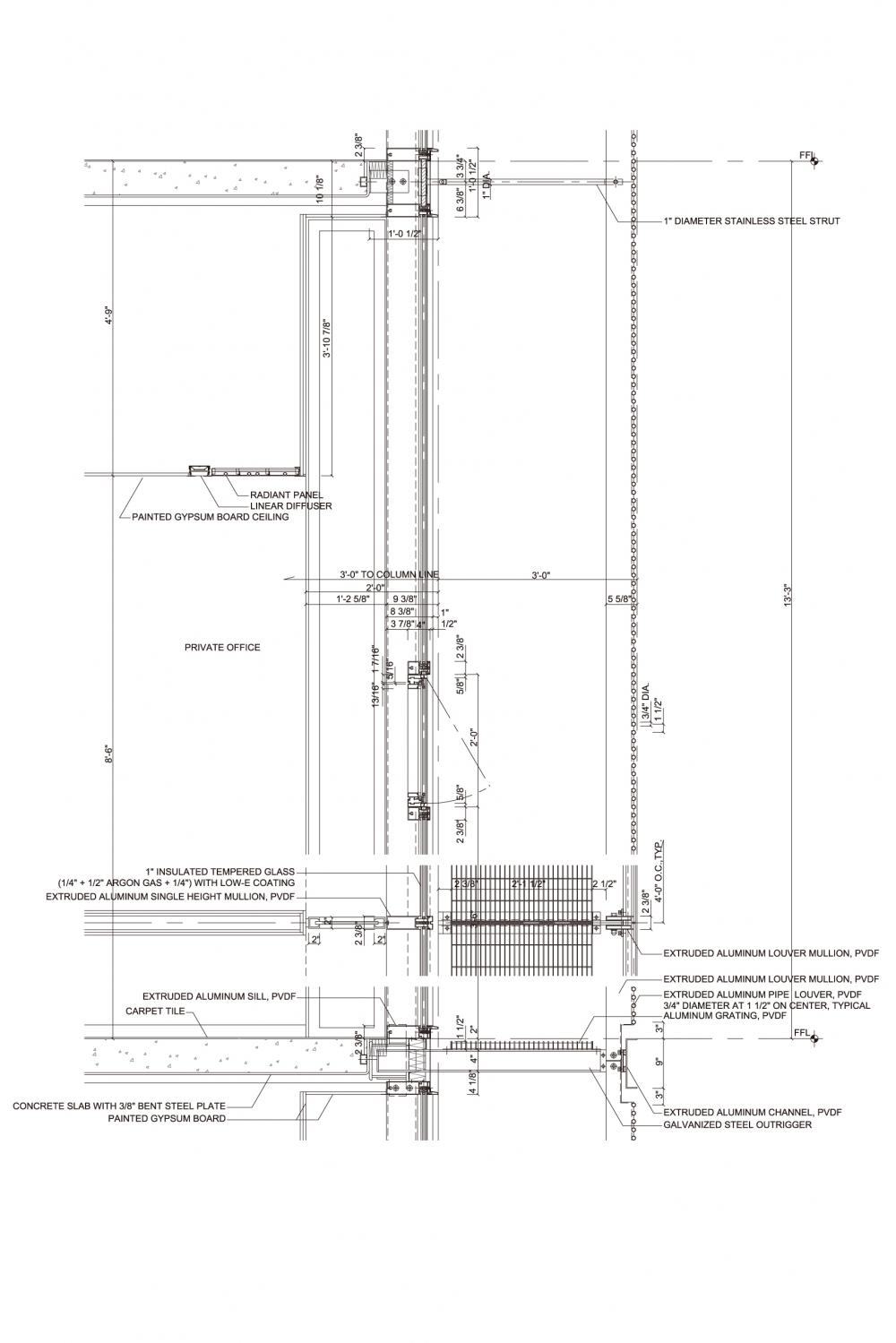

透明性と環境付加低減を両立させるアルミスクリーン

(MIT新メディア研究所/2010年)

さまざまな領域の人たちが、共同で研究開発を行うための施設です。依頼されたのは12年前ですが、経済状況の悪化から今年の3月までかかりました。

クライアントからは時代の先端を行くような透明な建物、かつ家のような施設をつくってほしいという要望がありました。しかし、透明といっても、ケンブリッジには建築の消費エネルギーに関する法規がありますので、総ガラス張りというわけにはいきません。そこでアルミスクリーンを使うことによって、熱負荷の問題を解決しようとしたのです。ヒルサイドウエストでも使って効果があることはわかっていましたが、規模がまったく違うということもあり、ディメンジョンは再検討しています。具体的にはヒルサイドウエストで15ミリだったパイプの直径と間隔を、M I T ではそれぞれ20ミリにしました。

当初は、型材をR状にカットしてそこにビス留めすることを考えていたのですが、現場からの提案で溶接になっています。片側だけ、しかも上の方だけを溶接することで、アルミの溶接につきもののゆがみの問題を解決しています。ちなみにヒルサイドウエストはアルマイトのみですが、MITのアルミスクリーンにはフッ素樹脂焼き付け塗装を施しています。2層ごとにユニット化して取り付けました。

風圧受けのディテールはなるべくシンプルなものとし、接続部が見えないように工夫しました。

2つのモックアップ

(MIT新メディア研究所/2010年)

ここでは、風圧、水圧、振動に対する性能などを検証する「パフォーマンス・モックアップ」のみならず、「コンストラクタビリティ・モックアップ」をつくりました。これは、いろいろな業種が入ってきたときの施工性を確かめるためのモックアップです。日本と違ってアメリカはユニオンの問題もあり、異なる業種の職人が協働で仕事をすることがあまりありません。しかし、アルミ、スチール、ステンレスほか全部で6つのメーカーが関係し、しかもシークエンスも複雑で取り合いもタイトであるため、やり方を習得しておかないとよい結果が得られないであろうと考えたからです。モックアップをつくることで、自分の仕事が全体の中でどこに位置するのか、次工程は何で、そのために何をすべきかといったことが理解できます。それも1回つくったらそれでよいという

ことではなく、だめであれば再度要求しますから練習にもなります。日本のようにあうんの呼吸で緻密なものをつくる環境はもはやありません。

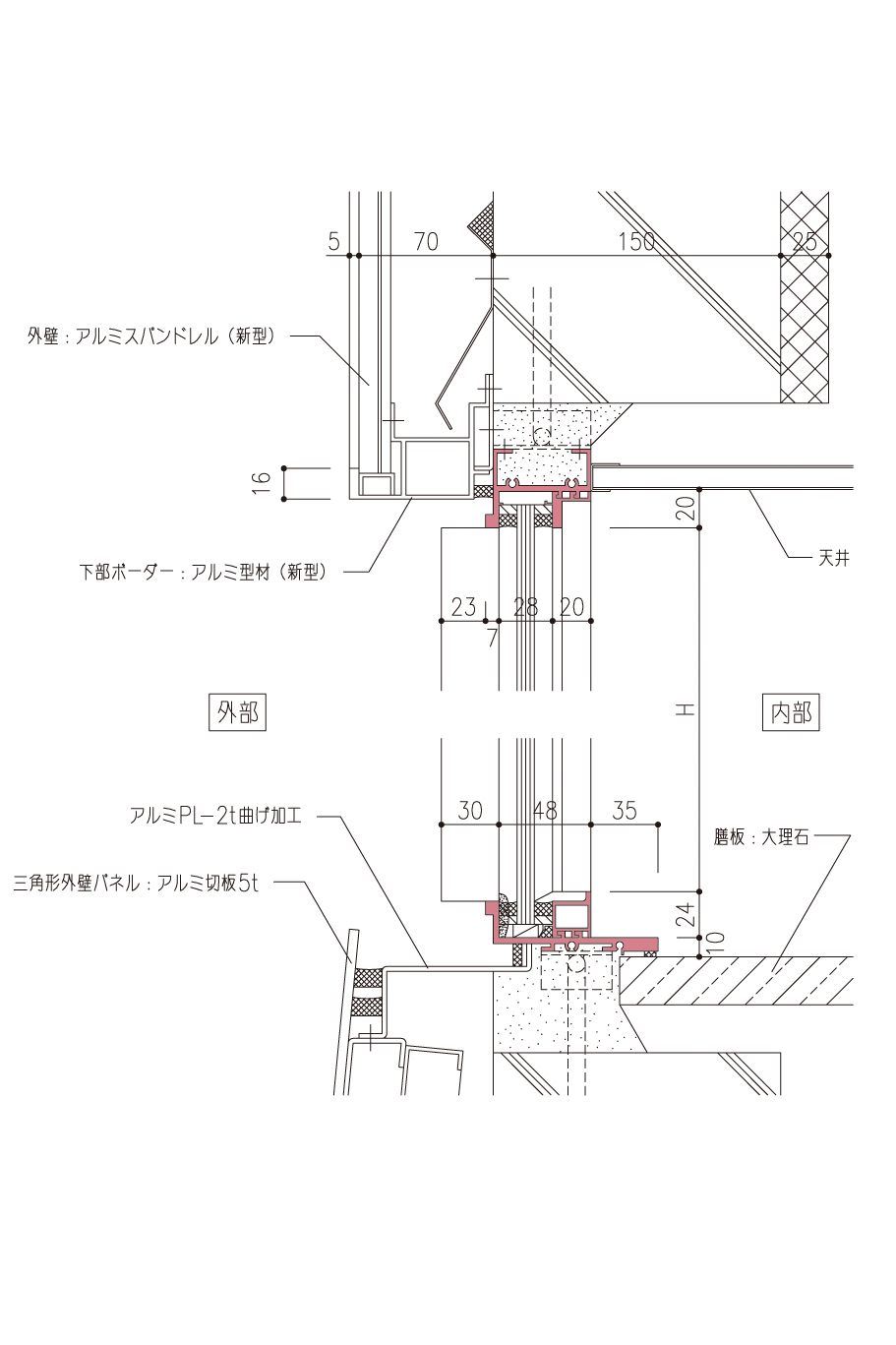

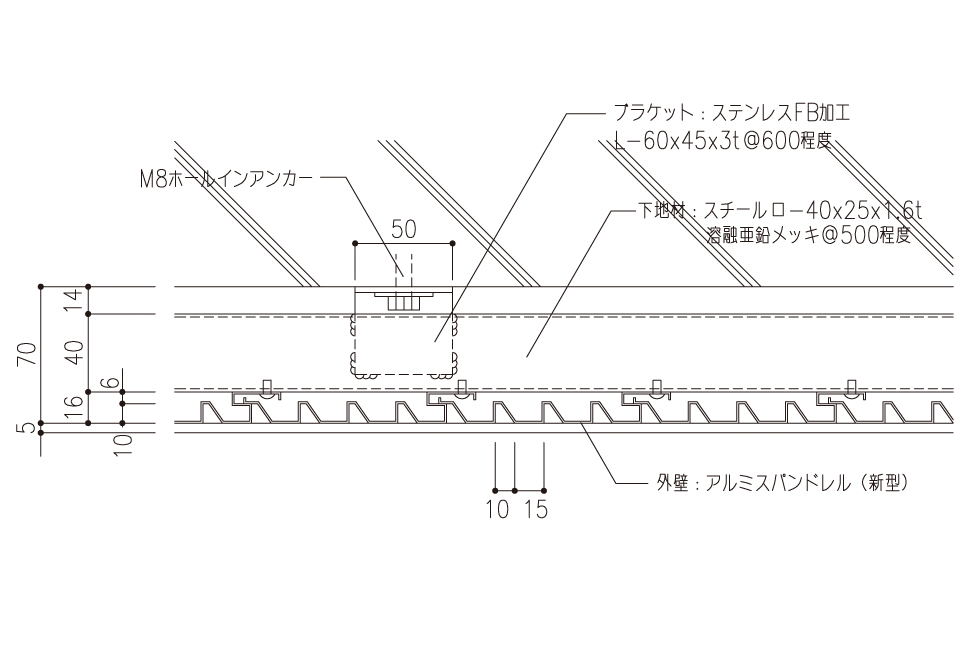

コルゲート板の新しいジョイント方法

(MIT新メディア研究所/2010年)

ガラス以外の部分にはアルミのコルゲート板を使いました。このコルゲート板、横方向ではきれいに連続するのですが、縦方向は難しく、通常は透かし目地にします。しかし、そうすると黒い線が強く出てしまいますので、目地部分に裏から別のコルゲート板をあてがっています。下のコルゲート板のみに溶接されていますので、上のパネルとはスリープジョイントになっており、動きます。両方ともフッ素樹脂焼き付け塗装ですので、ジョイントラインが視覚的にソフトになりました。

なお、このコルゲート板は、1インチ、つまり25ミリごとにあるコルゲートの山のセンターにタブを出し、風圧を受けるロッドとジョイントさせています。アメリカではあまり例のない精度の高いジョイントです。

内部でも要求された透明性

(MIT新メディア研究所/2010年)

内部でも透明性を出そうと、サッシレスのガラススクリーンを用いました。例えばアトリウムに面する2層のガラススクリーンでは、中間に梁を通し、それを中心で吊っています。通常ではマリオンを使うところですが、この方法をとることで縦のジョイントはシールのみになりました。

ここで行われているさまざまな研究は、企業からの助成金で成り立っています。企業は頻繁にこの施設を訪問し、どの研究を支援すべきかを調査しています。ですから扉を開けないと見えない研究であってはいけません。日々の研究、実験がすなわちプレゼンテーションとなるよう透明性は絶対に必要な機能なのです。

とはいえ、研究や実験が整然と見えるわけもありません。この点に関しては、間仕切りのディテールを考慮しておくことで、ある程度ごちゃごちゃしていてもまとまってみえるようにしました。そこで行われている行為と建築がそれぞれに引き立て合うような関係になったと思います。

アルミは硬いにもかかわらず繊細な表現に向いている、アルミは加工性がよく耐食性もよいという点でスクリーンに適した材料である、など、アルミに関してはいろいろなことがいえると思います。しかしMIT新メディア研究所に関していえば、「アルミをこれだけ使ったから精度の高い建築がアメリカでもできた」といえると思います。スチールであれば、現場施工が多くなったと思います。現場でこれだけの精度をもった表現を実現できる能力は今のアメリカにはありません。アルミだからこそ多くを工場でつくることになり、高いレベルのデザインが可能になりました。レンガ造の建物に囲まれた透明なラボスペースの実現に、アルミの寄与した役割は大きいと感じています。

(槇総合計画事務所 建築・都市設計にて)

-

槇 文彦(まき ふみひこ)

株式会社槇総合計画事務所代表取締役 -

1928年 東京都に生まれる

1952年 東京大学工学部建築学科卒業

1953年 クランブルックアカデミーオブアート 修士課程修了

1954年 ハーバード大学大学院建築修士課程修了

1956~1958年 ワシントン大学助教授

1958~1960年 グラハム・ファンデーション会員

1960~1962年 ワシントン大学準教授

1962~1965年 ハーバード大学準教授、都市デザイン担当

1965年 槇総合計画事務所設立

1965~1985年 ヨーロッパ、アメリカの各大学に招聘

1979~1989年 東京大学工学部建築学科教授

-

畔柳 昭雄(くろやなぎ あきお)

-

1952年 三重県生まれ

1976年 日本大学理工学部 建築学科卒業

1981年 日本大学大学院博士課程修了

2001年~日本大学理工学部 海洋建築工学科教授