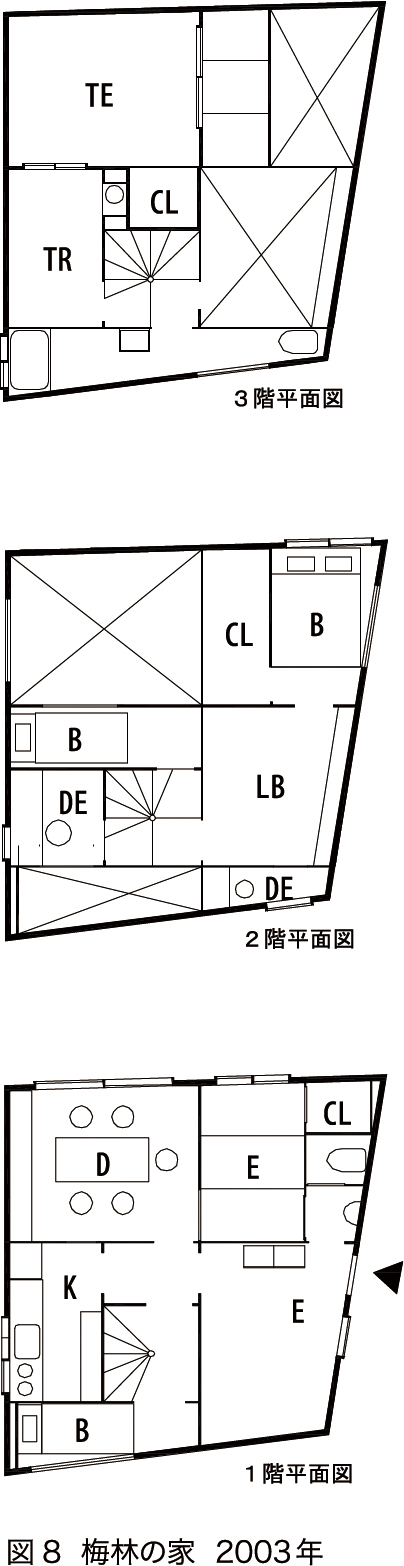

「戦後のモダンリビングとしての核家族のマイホーム」

前号では戦後の家族像、生活、住宅を世代別に分析しましたが、今回はそれを踏まえ、戦後のモダンリビングの変遷について述べます。

戦後の住まいは近代化、民主化から

戦後の住宅の近代化は、住宅計画の原点といわれる西山夗三氏の『これからのすまい』(1947(昭和22)年発刊)で主張する「食寝分離」「隔離就寝」と、前川國男氏などによる46年の木造量産型住宅「プレモス」(ecoms28号に詳述)から、始まりました。建築家の渡辺武信氏によると、「戦後的住居」の特徴は、①椅子式化の徹底、②専用個室の確立、③接客機能の後退(家族中心の平面)、④厨房の表舞台化と共有空間への融合、⑤通路と共有空間の融合となります。また、46年1月に復刊された『新建築』は、48年から2年間「12坪国民住宅」「小住宅―テーマ・家事労働の削減」「小住宅―テーマ・育児」「50㎡の木造一戸建住宅―テーマ・収納」という住宅設計競技を主催しました。それらのテーマは、住まいの近代化というよりは民主化であり、池辺陽氏、清家清氏、吉阪隆正氏など当時の若手建築家が審査委員を務めました。彼らは次の時代の住宅設計の流れをつくっていきます。

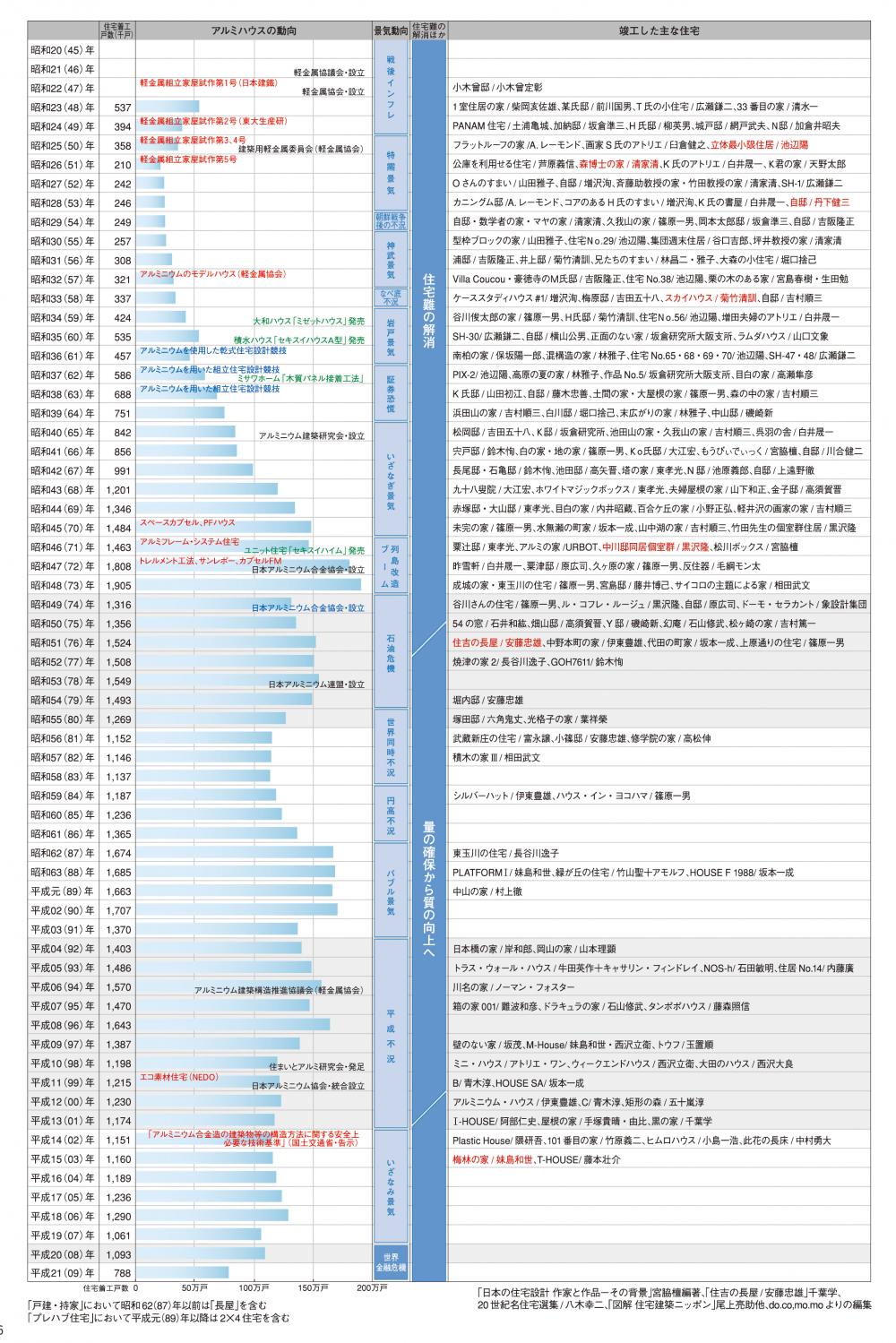

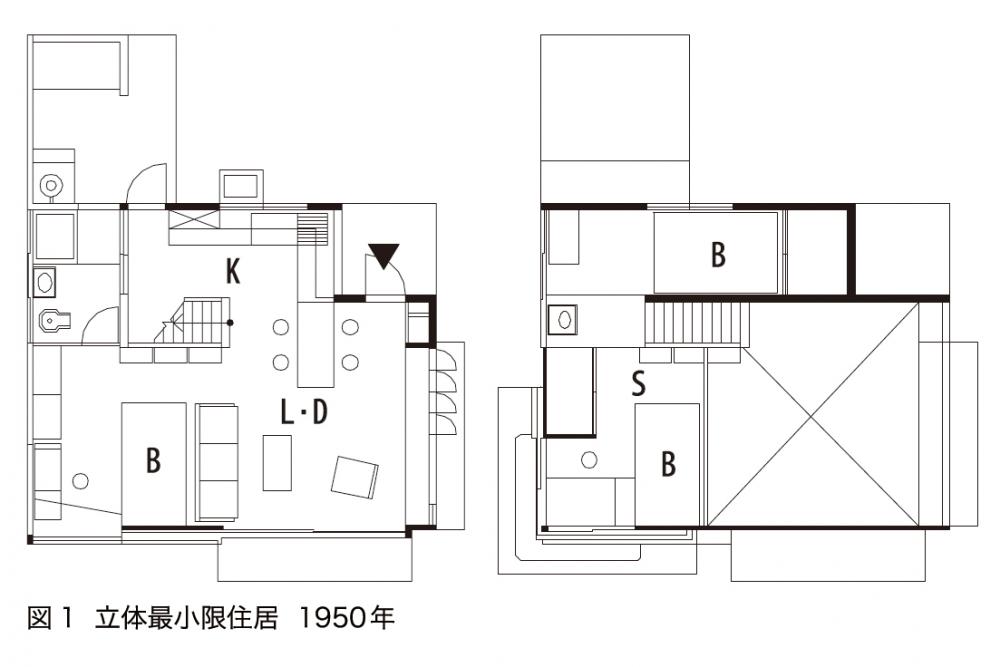

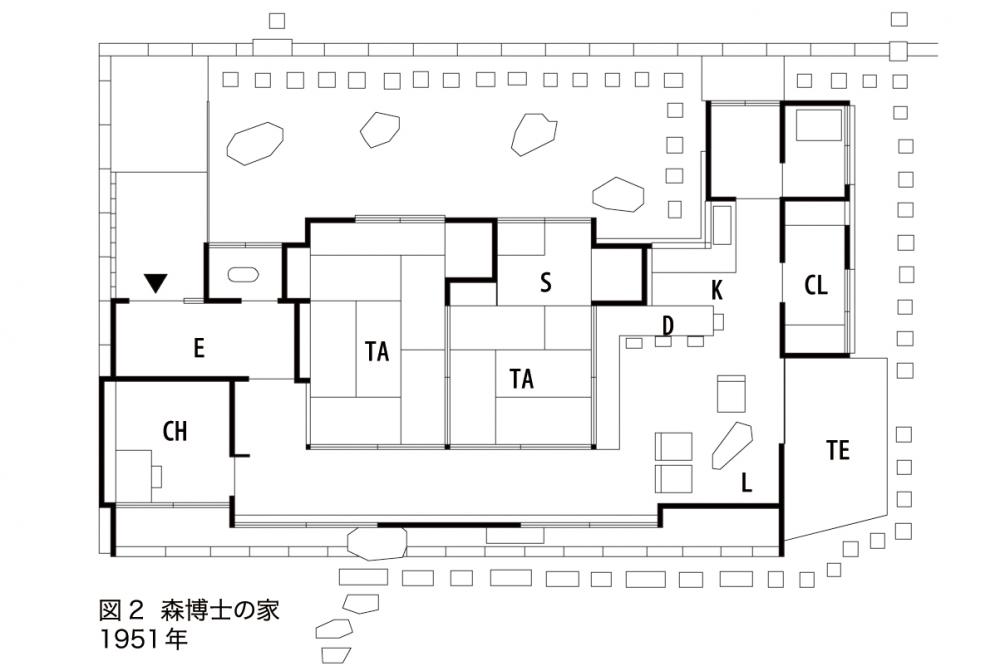

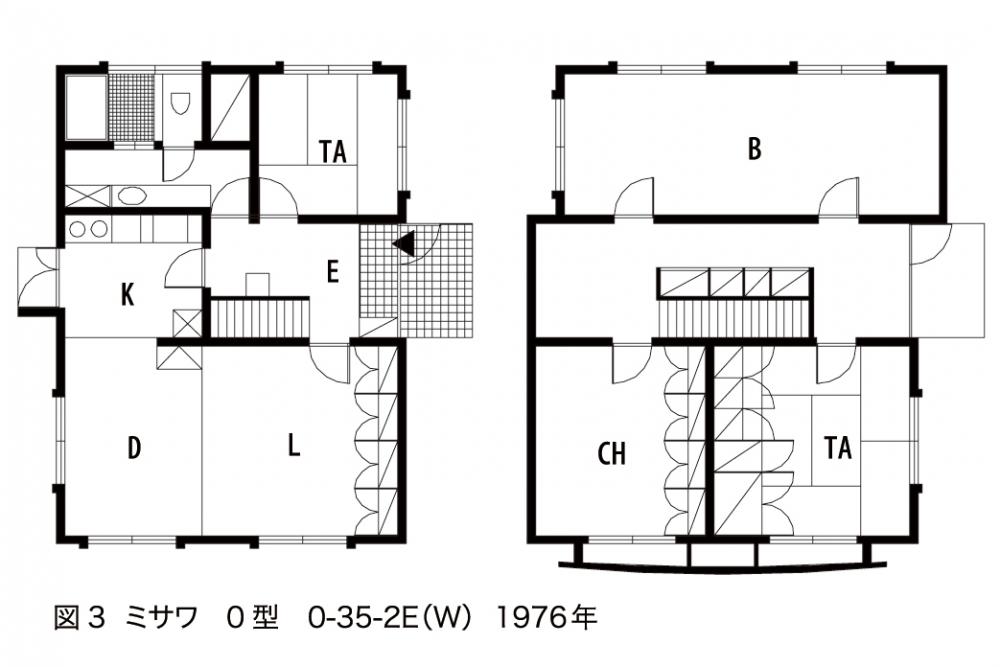

50年代に入り朝鮮戦争の特需景気の下、住宅も含め建設ラッシュとなり、そこに、合理的、科学的、そして民主化そのものである「機能主義」と、遅れて、そのアンチとなる、東西対立からの民族主義高揚、日本的伝統の再評価に基づく「新日本調」が生まれました。前者は、ローコスト、空間の合理性をもつ小規模住宅、すなわち最小限住宅として具現化しました。その旗手である池辺陽氏の代表作は50年の「立体最小限住居」(図1)などであり、『日本の住宅設計』(宮脇檀編著/76年)では「たとえ三面壁にかこまれたダブルベッドであろうとも、親子“川の字”になって寝るよりは、はるかに機能的必然であった」と評されました。また、後者の旗手も、審査委員であった清家清氏です。51年の「森博士の家」(図2)では、「機能主義」において封建的なものとして意識的に追放された床の間、障子、畳、大がかりな玄関、真壁構造も復活しています。しかし、両者とも、モダニズムとしてのリビング・ダイニング、いわゆるLDを中心として夫婦、子どものための個室を配するモダンリビングです。これは、55年設立の日本住宅公団のDKタイプ、そして60年代からの住宅メーカーのプレファブ住宅(ミサワホームO型76年/図3)、60年代後半からの民間分譲マンションの間取そのものであり、今日までの日本の住まい、すなわちマイホームを規定し続けています。

その後のモダンリビングの文脈での試み

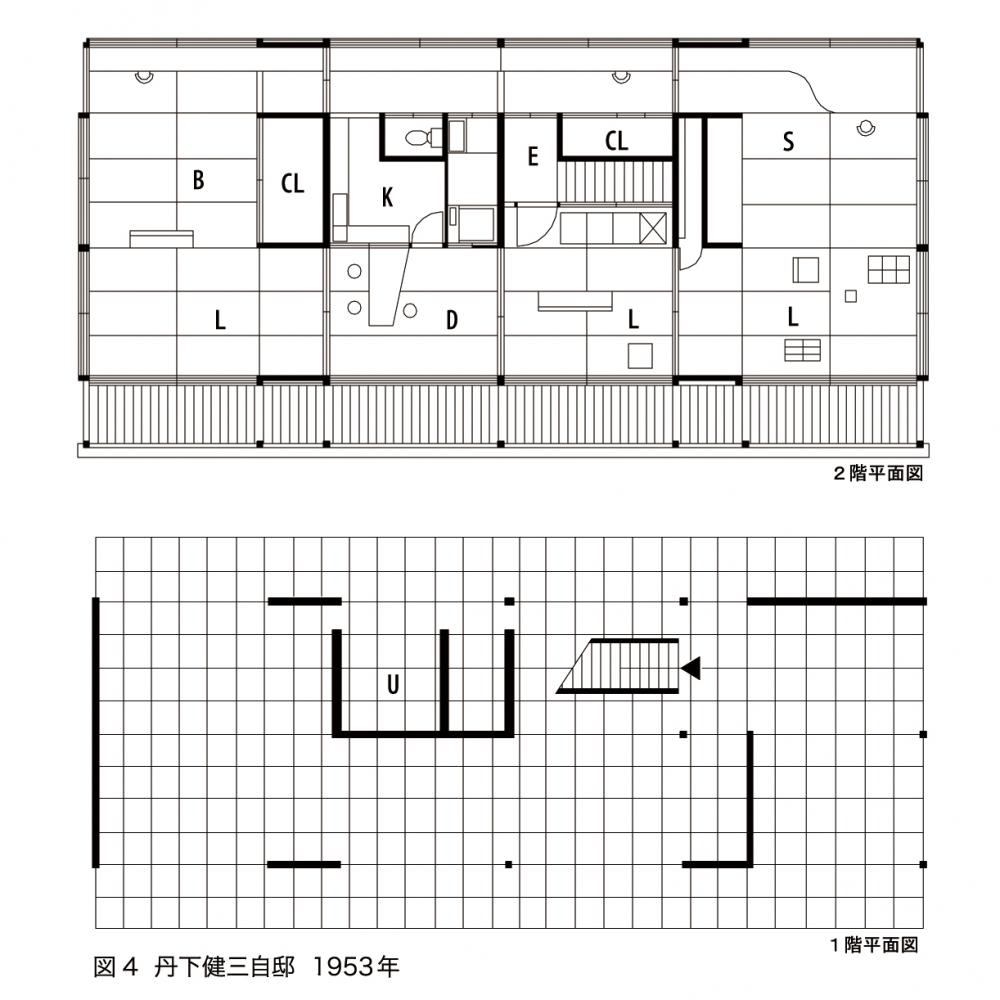

モダンリビングが確立していく最中、丹下健三氏は、53年にすべてが畳敷きの日本間である「自邸」(図4)を設計、建設しました。そこには、単に新日本調とは片付けられない、木造2階建てのピロティ、水回りのコアなど卓越した特徴があります。また、その時代に丹下氏が設計したがゆえに、畳敷きのユニバーサルスペースづくりは日本の住まいにおける畳へのレクイエムであり、これによって、畳は日本の住居の象徴としての使命を終わり、単なる1つの床材となったと思われます。

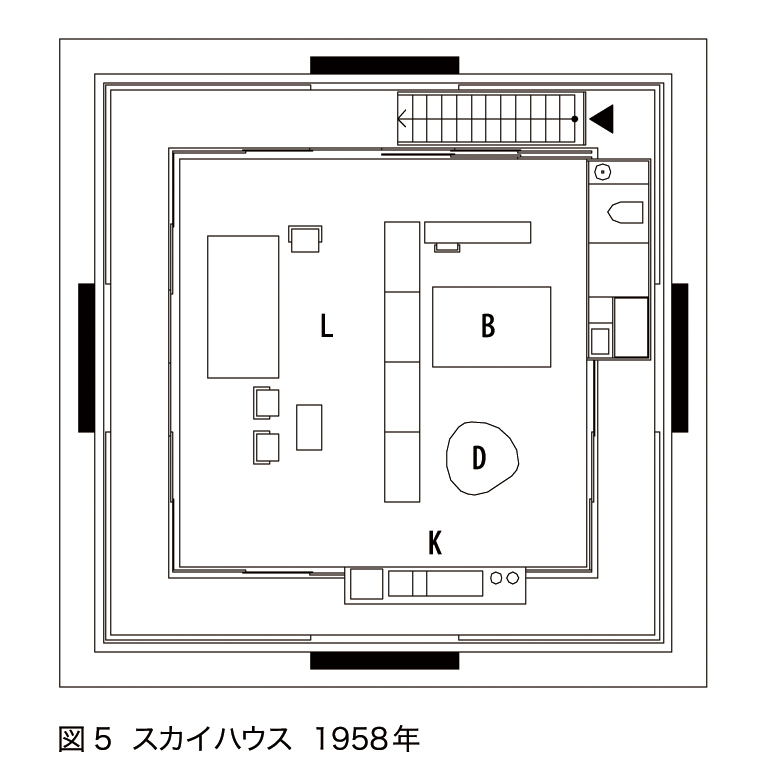

58年に、この水回りのコアに対して、菊竹清訓氏は「スカイハウス」(図5)で異議を唱えました。ここでは、ムーブネット(器具)と称する台所と浴室、便所などの水回りの2つのユニットを着脱可能とし、設備部の老朽化に対応しています。また、川添登氏は、「そのワンルームは夫婦愛の空間であり、子どもができれば、プレファブの子ども部屋をつくって、高く広い床下にぶら下げて住まわせればよい。子どもが成長して独立したら、このプレファブを外して捨てればよい」と評しました。すなわち、「スカイハウス」では、建築本体と比較して耐用年数の短い設備部の取替え、そしてライフステージ進行による家族人員の増減に対する空間が可能であり、今日の「100年住宅」「200年住宅」と同様の発想と考えられるのです。

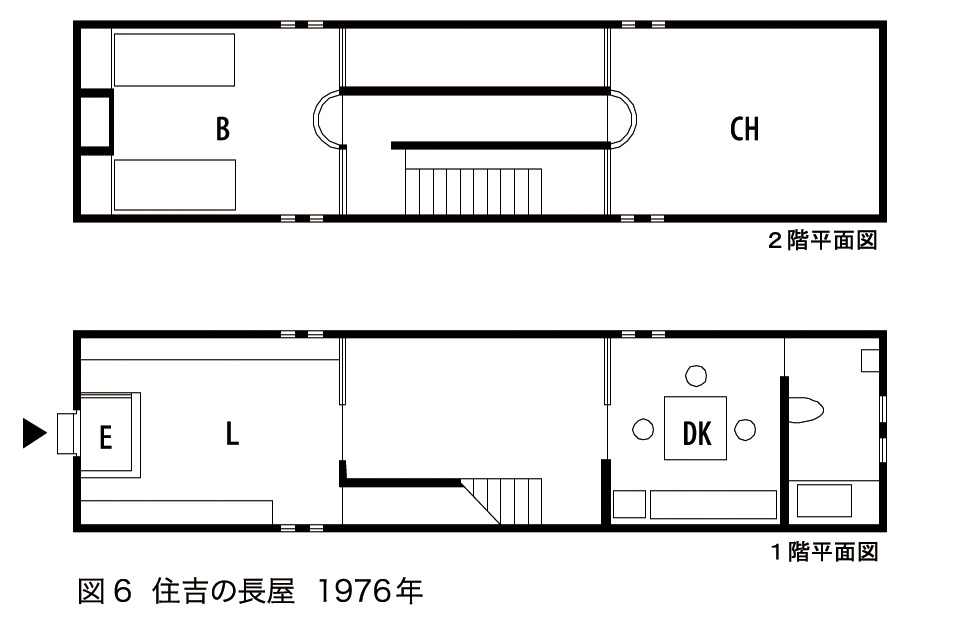

その後も、住まいの近代化、民主化、言うならば欧米化が進みました。欠けているものは、住居内での下履きと上履きの区別ぐらいとなります。本来、日本家屋は伝統的に高床式であり、1階の床高は3尺(約90㎝)でしたが、戦後の建築基準法にて45㎝以上と規定され、またベタ基礎によって1階の床高は低くなり、今日ではグランドラインとフラットなユニバーサル・デザインもあります。それに伴い、玄関の上がり框の高さも出入りの容易さを考慮し低くなり、マンションでは、階高の抑制による容積率の有効利用という経済性追求も加わり、10㎝、さらに3㎝にもなっています。けれども、今日の日本で室内での土足のままの生活は、実現されていません。しかし、安藤忠雄氏による76年の「住吉の長屋」(図6)は、「トイレにいくにも傘をさしていかなくてはならない」という平面計画で話題となり、その空間構成に学ぶべき点は多くありますが、延床面積65㎡の小規模住宅にもかかわらず、寝室以外の3居室(床は玄晶石で)は靴を履いて暮らす、これは希有な例といえます。

日本の住宅での近代化、欧米化に、後は何があるのでしょうか。

日本のモダンリビングからの脱却

ここまでに挙げた5つの住宅(ミサワホームO型を除く)において、「立体最小限住居」「森博士の家」「住吉の長屋」は夫婦と子ども1人(建設時では)の住宅であり、後の2つと建築家の自邸は偶然にも夫婦のみの住宅です。そのうち、機能主義の「立体最小限住居」と新日本調の「森博士の家」は、ともに住居の近代化、民主化をうたいながらも書斎をもち、戦前の家父長制という家族形態をうかがうことができます。また、5つの住宅すべては、LDK+家族の個室からなるモダンリビングです。

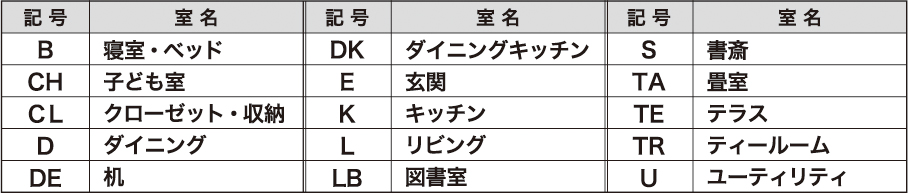

このようなモダンリビングに対して、黒沢隆氏は「個室群住居とは何か」という論文を、建築雑誌『都市住宅』68年5月号に発表しました。「スカイハウス」は(それを日本の近代住宅の典型とした上で)、夫婦のみのためのワンルームがゆえに、近代の住宅計画の一般解「LR(リビングルーム)+nBR(ベッドルーム)」と異なる、「〔LR+BR(夫婦寝室)〕+nCH(子ども室)」であると評しました。「機能主義」「新日本調」いずれも、家族の成員の対等性に「LR+nBR」は基づいておらず、日本のモダンリビングで夫婦の「BR」は寝室であるが、子どもの「BR」は単に寝室ではなくさまざまな機能を果たす個室となっていると論じています。夫婦、子ども間における個人としての独立性、夫婦においても一体性より独立性を重視し、黒沢氏は71年の「中川邸・同居個室群」(図7)などを設計しました。この「個室群住居」は、ecoms誌29号に書きました「大衆→分衆( 85年)→個衆( 95年代後半)」を予見しています。

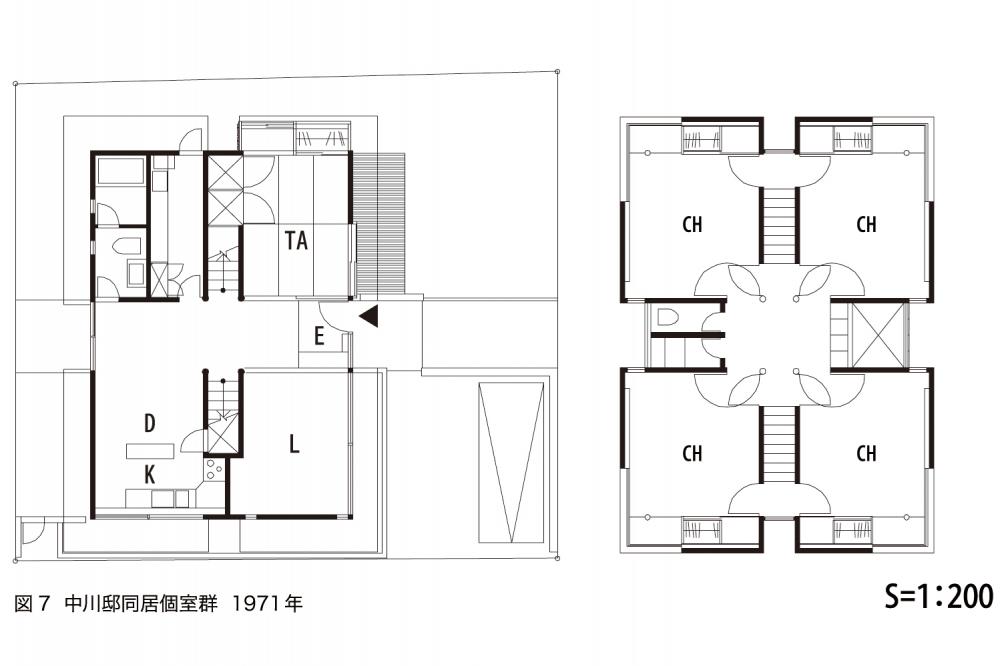

家族各自の個人としての独立性という黒沢氏の主張は03年、四半世紀を経て登場する妹島和世氏の「梅林の家」(図8)で新たな展開を見せます。3世代5人家族のための77㎡の小さな住宅は、ベッドのみが置かれた幅1m前後で奥行3.3mの部屋、机と椅子が置かれた1.5m四方の部屋など、単機能の部屋を積み重ねたもので一辺約7mの立方体にまとめられています。「日本の住宅設計」で「たとえ三面壁にかこまれたダブルベッドであろうとも」と評されたベッドルームがここにもあります。これらの部屋は、その高い天井による部屋の上部空間や吹抜けと、それらに面する他の部屋の開口部(ガラスのはまっていない)によって連続性、開放性を持っています。加えて、家族の共用室として、図書室、茶室などもあります。黒沢氏の「個室群住居」と異なり、「家族の素朴な願いを忠実に実現することだけが目的であった」と妹島氏が述べる如く、家族各自の生活シーンに対して単機能の空間を設け、家族1人1人の独立性を確保した上に、『物語のある家』(妹島氏著/ 05年)にある、川の字に並ぶ家族のベッドを基本とするワンルームの家という施主の発想が、黒沢氏の「個室群住居」と異なり、演出されています。

アルミハウスはモダンリビングを超えて

戦後の住宅は、「機能主義」「新日本調」から「メタボリズム」「個室群住居とは何か」「都市ゲリラ住居」(安藤忠雄氏/ 72年)、そして「物語のある家」へと、近代化、民主化しました。

アルミハウスにおいて、その均質性はユニバーサルスペースづくりに適しています。例えばユニバーサルスペースの大空間に、単機能の小空間を機械の精度で建築に組み込まれたアルミ家具によって仕切り数多く展開することは、アルミハウスのありようの1つと考えられます。また、軽量なアルミハウスは丹下氏の「自邸」のように、ピロティを可能にし、一方、これによる精度の高い水平面、プラットフォームは精密なアルミハウスに適します。プラットフォームの下部空間は、車庫やメンテナンスの容易な配管スペースなどさまざまに活用できます。

また、アルミハウスでは、「100年住宅」「200年住宅」のスケルトン・インフィルをより進化させ、機械の部品交換のごとく設備部が取り外され、組み込まれ、はたまた、「スカイハウス」のように、ライフステージの進行に対応する増減改築が、アルミ部材の容易な組立、解体で可能になります。さらに、昼夜で開閉するルーバー、季節で組み換える家具、さらに自動車のドアのように可動する外壁などを装備することによって、アルミハウスはメタモルフォシス(変形・変態・変容)し始めます。

アルミハウスは、先人たちの知恵に学び、今日の家族、その生活に適合しなくなりつつあるモダンリビングを超えるものとしたいと考えています。