香山 壽夫

聞き手 畔柳 昭雄

劇場、教会、学校建築、市庁舎などを数多く手掛けられてきた建築家・香山壽夫氏。作品の持つ高潔で高い公共性は他の追随を許しません。今回のインタビューでは、昨年3月に起きた東日本大震災で被災した都市が、歴史と断絶することなく魅力ある都市として再生するための一助になればと、保存・改修をテーマにお話を伺いました。

建物は使われてこそ意義がある

― 先生が保存・改修に携われる際に、もっとも大切にしている視点は何でしょうか?

建物は使われてこそ残す意義があるということです。パルテノン神殿などは廃墟であってもよいと思いますが、そういったものは例外で、使用するという目的から離れた保存はあり得ないと思っています。ケンブリッジ大学にもオックスフォード大学にも13世紀、14世紀の建物がありますが、皆、使用できるように改修されています。いじるな、という考え方は理解できません。もちろん良いいじり方、悪いいじり方はありますので、手法は大いに批評されるべきです。同じモーツアルトの楽曲でも、さまざまな演奏があるのと同じです。

― そういったお考えのベースになるような体験があったのでしょうか?

アメリカ・ペンシルヴェニア大学(以下、ペン大)大学院への留学が大きいと思います。そのときに驚いたことは、アメリカは歴史のない国だと認識していたのに、古い建物がたくさんあり、それらが日常的に利用されていることでした。鑑賞のためにのみ保存されているのではなく、現役で使えるように改修されているのです。当時の日本において古いものとは文化財であり、いじってはいけないものだという認識がありましたので、驚きはひとしおでした。

― 最初に手掛けられた保存・改修は1975年の東京大学工学部6号館だと思います。当時は、古いものは壊して新しく建てることを望む声が強かったのではないですか?

おっしゃるとおりです。当時の東京大学(以下、東大)に建築の保存という意識がなかったのはもちろんのこと、信じられないかもしれませんが、本郷キャンパス自体を捨てて移転すべきといった意見すらあったのです。実際に大学を挙げて幕張新都心や立川の米軍基地跡への移転が検討されていました。私はキャンパス移転などあり得ない、大学は歴史の積み重ねの中で育つものだと主張しましたが、同調していただけたのは稲垣栄三先生くらいです。幸い工学部の教室不足が問題になった1970年代半ばともなると、古い建物をいとも簡単に壊すのはおかしいという気持ちが少しずつではありますが浸透し、増築で対応することになったのです。

― 増築にもかかわらず、とても自然なプロポーションに見えますが、その理由は何だとお考えですか?

ヨーロッパでは建物の上にもう1つ、アティックフロア(屋根階)を載せます。鉛など金属で葺かれた屋根を持つ階が屋上に載り、空と建物とを区切る役目を果たしています。ですから屋根階がある方が自然であり、様式的にも正しい構成なのです。

― それでは1997年に完成した工学部1号館は、当初から増改築として計画が進められたのですね。

それが違うのです。東大の施設部を通して文部省(当時)に打診したところ、壊して新築するよう返答があったのです。その方が費用もかからないというのが理由でした。僕は怒りを通り越して悲しい気持ちになりましたが、同じコストで増改築できることを証明する資料をつくるから一晩待ってくれと頼み、一晩徹夜して詳細な説明書をつくりました。結果、壊さずに済むことになりましたが、あんなにスリルを感じたのは僕の人生の中でも珍しいことです。6号館は建物の上部に手を加えるだけでしたが、1号館は建物全体に手を加えるものでしたので、反発が大きかったのかもしれません。

― 工学部1号館の計画のポイントを教えてください。

工学部1号館は主として建築学科と土木学科が使用する建物です。そのため、カリキュラムの中心である製図を行う製図室を、空間としても中心に置こうと考えました。エコール・デ・ボザールの建物も中央部が広い製図室になっていて、そこでは展覧会などを行うこともできます。ジョサイア・コンドル先生が設計された東大の昔の建物にも中庭がありました。関東大震災前までは中庭で卒業式も行われたようです。しかし、いつの間にか忘れ去られ、工学部1号館の中庭はゴミ捨て場、あるいは実験後の残骸を積んでおくような場所になっていました。計画では、単なる光庭ではなく、実際に使うようにしなければいけないと考えました。

様式という形式を知ることで広がる世界

― 先生は本郷キャンパス内の内田祥三先生が設計された擬ゴシック建築のみならず、さまざまな様式建築の保存、改修を手掛けていらっしゃいます。横浜税関や国立科学博物館の保存、改修で難しかった点を教えてください。

様式建築の保存、改修は面白い仕事です。様式という形式がありますから、むしろ楽な面もあります。困るのは、一切の改変も許さない原形保存論です。冒頭でもお話ししましたように、建物は使われてこそ意義があるというのが僕の考えですから、当初の設計であっても、問題がある部分は直すべきだと考えています。例えば横浜税関のポーチ上部のコーニスの形は間違っていて、うまく水が切れません。本来であれば直して機能を取り戻すべきですが、手を加えるなんてとんでもない、元の造形と寸分違わずに修復しないとだめだとする保存論者がいました。結局、シールで処理しましたが、シールでよいのであれば建物にディテールなど必要ないのです。国立科学博物館のドームも大きくしたかったのですが、実現しませんでした。様式建築を勉強すればすぐにわかることですが、純粋な円形のドームを用いると実際にはドームがつぶれて見えるのです。ルネサンス以降、古典様式のドームが復活すると、ドームを二重にして外皮となる屋根側のドームの勾配をきつくして、見た目のプロポーションが自然になるように工夫します。国立科学博物館の設計者はそのことを知らずに設計したため、ドームはほとんど見えません。そこで、今回の改修を機に、現在のドームの上に列柱を立て、その上に球を載せる提案をしました。多くの人の賛同も得、実現に動いたのですが、最終的にはやはりかたくなな原形保存論の前に屈してしまいました。

― 先生は様式をどのように学ばれたのでしょうか?

ペン大で様式建築を厳格に叩き込まれました。僕らは大学で様式を学んだ最後の世代です。その意味でとても幸運でした。様式建築教育の基本は手で書いて覚えることです。建築の基本は形であり建築史は形の蓄積ですから、具体的な形として覚えるしかありません。試験も「13世紀のゴシック建築を代表するアミアン大聖堂とシャルトル大聖堂の西正面を図示して、共通する部分と異なる部分を説明せよ」といった具合です。ゴシックに限らず、ルネサンスも同様で「ブラマンテのオーダーとミケランジェロのオーダーの差異を、図を用いて説明せよ」といった試験問題が出されるのです。建築史の面白さは、概念を知ることではなく具体的な形の面白さを知ることです。知っていると実際の建築を見ても面白いので、夢中で勉強しました。当時の日本では、様式建築と口にすること自体が恥ずかしいと思われていましたから、その違いには驚きました。

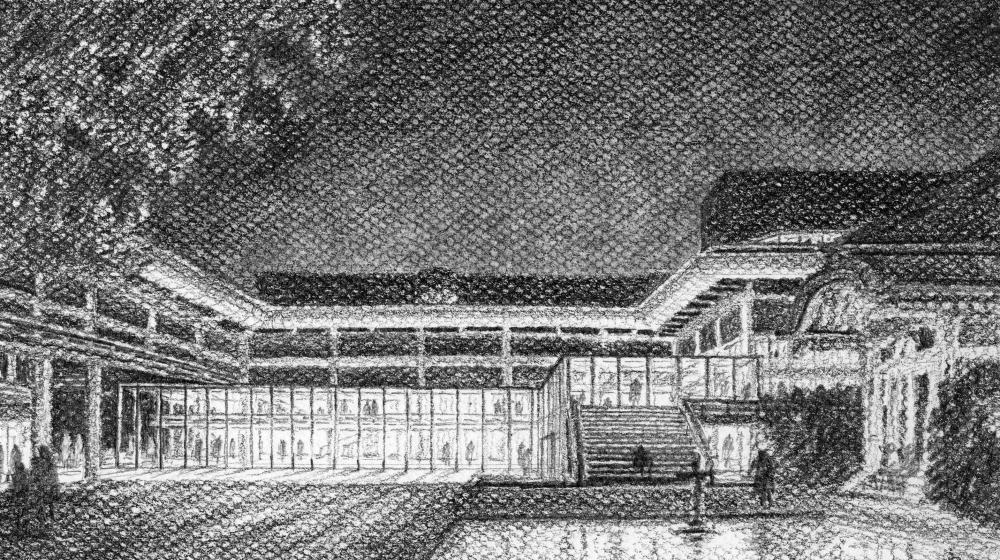

― 前川國男さんの京都会館の保存・改修を手掛けられていると聞きました。今のお話を聞くと、近代建築の保存の方がむしろ難しいということなのでしょうか?

近代建築の保存は、僕にとってはチャレンジです。様式建築とは違うので、何をどう継承すればよいのか苦心しています。とはいえ、京都会館は今流行のぐにゃぐにゃした建物ではありません。前川さんのスタイルがあり、あの時代の近代建築が持つ確かな形式があります。外壁と空を区切ろうとする反り返った屋根がよい例です。基壇についても、粗い石積みをつくってその上にラーメンの柱を立てています。

材料は組み合わせることで特徴が出る

― 保存・改修のみならず、作品にはさまざまな素材が使われています。素材を選択する際、どのようなことを年頭においているのか教えてください。

素材に関しては、音楽や絵画と比較するとわかりやすいと思います。1つの音、1つの色、それだけではきれいも汚いもありません。きれいか汚いかは、組み合わせたときにどう聞こえるか、どう見えるかで決まります。建築の素材も同じで、ほかの材料と組み合わせたときに特徴が出ます。僕が初めて設計した相模女子大学1号館(1965年竣工)でも、コンクリート打放しと木を組み合わせました。1975年には美術史学科客員研究員としてイエール大学に行くのですが、その際、フィリップ・ジョンソンのガラスの家に学生も教官もよく招待されました。彼は、材料は対比が基本であるといいます。粗い材料と平滑な材料、ざらざらした材料とつるつるピカピカした材料といった対比です。素材は自分の手で実際にいじらないと体得できなこともあり、いろいろな素材を使うようにしています。

― アルミに関してはどう思われますか?

アルミは劇場建築のフライタワーの外装材によく用いました。オペラのみならず演劇も、最近は高いプロセニアムを必要とします。以前は9mもあれば高い方でしたが、今は12mが標準です。それを納めようとするとフライタワーの高さは30mにもなってしまいます。この存在感をなるべく抑え、空に溶けるようにしたいとの思いから、リブ付きのアルミをよく使いました。アルミには、ほかの金属にはない独特の質感があります。単なる軽さとは違う不思議な、非存在感とも呼べる質感があります。また、その存在感のなさが現代に必要とされているように思います。

― 最後に昨年の東日本大震災について、お感じになられたことを一言お願いします。

震災によって無残に壊れた建築を見て、僕は逆に建築の強さを感じました。人びとを1つにまとめる力の強さです。お祭り騒ぎのためのものではなく、確かな日常を築く力です。家族などコミュニティをつくる力、それを支えるのは建築なのです。だからこそ建築に携わっている人間の喜びはとても深く、またその責任の大きいことを強く思いました。

(香山壽夫建築研究所にて)

ポートレート撮影:西川公朗

ドローイング制作:香山壽夫建築研究所

-

香山 壽夫(こうやま ひさお)

-

1937年3月1日 東京生まれ

1960年 東京大学建築学科卒

1965年 ペンシルヴェニア大学美術学部大学院修了(M.Arch)

1968年 九州芸術工科大学助教授

1971年 東京大学助教授

1982年 ペンシルヴェニア大学客員教授

1986年~97年 東京大学教授

1995年 アメリカ建築家協会名誉会員(Hon FAIA.)

1997年 東京大学名誉教授、明治大学教授、以降多数の大学教授を歴任

現在 香山壽夫建築研究所所長、東京大学名誉教授

-

畔柳 昭雄(くろやなぎ あきお)

-

1952年 三重県生まれ

1976年 日本大学理工学部 建築学科卒業

1981年 日本大学大学院博士課程修了

2001年~日本大学理工学部 海洋建築工学科教授